-

« Travail social : enjeux de savoirs, enjeu de démocratie »

Par Jean-Sébastien Alix1 et Michel Autès2

Cet article est une republication d’un article original de Jean-Sébastien Alix et Michel Autès, « Travail social : enjeux de savoirs, enjeu de démocratie », Sciences et actions sociales [En ligne], 22 | 2024, mis en ligne le 11 septembre 2024, consulté le 12 septembre 2024. URL : https://journals.openedition.org/sas/4330

Avec l’aimable autorisation du comité de rédaction de la revue SAS.Résumé

L’article examine les conditions de création d’une discipline de travail social. En précisant qu’une discipline n’est pas une science, il examine dans une première partie les conditions de mise en visibilité qui président à cette création. Dans une seconde partie, il s’attache à décrire les obstacles qui la contrarie : d’abord le fait d’avoir à faire dans ses pratiques à des objets « sales », non consensuels ; ensuite parce que le travail social englobe une multiplicité de professions aux missions, aux publics et aux objectifs différents, professions elles-mêmes étayées sur des politiques publiques aux énoncés et aux objectifs eux aussi différents. Toutefois, une dimension unifie cet univers disparate, c’est d’être construit autour de la relation avec un autrui en difficulté.

Mots-clés : Travail social, professions du social, légitimité, discipline, visibilité, politiques publiques, relation

Introduction

Le 6 avril 2024, la formation d’éducation spécialisée de l’IUT de Lille organisait un colloque dans le cadre du 50e anniversaire de la formation ayant pour titre « Les mutations du travail social : quelles politiques d’assistance et de formation pour penser la solidarité de demain ? » Créé par un arrêté ministériel en date du 15 octobre 1973, le parcours de formation en éducation spécialisée a été à plusieurs reprises menacé de fermeture. En effet, Marie Madeleine Dienesch, ancienne députée européenne et secrétaire d’État à l’action sociale et à la réadaptation, invitait l’UER3, en 1974, à devenir établissement privé, sous peine de ne plus être reconnue par le ministère de la Santé publique et donc de perdre son financement. Les choix politiques portaient donc à préférer l’appartenance des formations du social à des écoles privées et ont très vite contribué à instaurer des relations et interactions complexes entre l’« offre » associative/professionnelle des établissements de formation au travail social (EFTS) et l’« offre » universitaire (Chauvière et Gaillard, 2020).

Ce colloque avait certes l’ambition de marquer l’événement et de faire le bilan au regard d’une formation qui a été capable de se transformer au gré des réformes, mais comment se réjouir face à l’inquiétude qui pèse sur les secteurs qui constituent le travail social, c’est-à-dire des multiples secteurs d’intervention (protection de l’enfance, handicap, insertion, personnes âgées dépendantes) en passant par la formation des futurs professionnels. Plusieurs enjeux sont manifestes, les difficultés de recrutement, 50 000 postes vacants dans les structures, ayant pour conséquences un turn over important, l’appel à des intérimaires pas toujours diplômés et parfois peu formés, un taux d’encadrement réduit, et une continuité dans le travail auprès des publics qui n’a pas lieu. Sans compter une prévision de 150 000 départs à la retraite d’ici 2025. Les conséquences sont très lourdes pour le travail d’équipe et l’accompagnement des personnes, qui doit présenter une grande stabilité pour être sécurisant. Mais c’est aussi une baisse de plus de 10% des candidats dans les écoles de formation aux métiers du social depuis plus de 10 ans (DREES, 2019), et qui a fortement augmenté depuis la première vague d’épidémie du COVID en 2020, et enfin une augmentation très importante des interruptions de formation.

Trois modalités de réponse sont généralement formulées pour susciter une réaction face à ce désenchantement généralisé. Du côté de l’emploi, « le premier acte de reconnaissance, serait la revalorisation salariale, levier structurel d’attractivité » (HCTS, 2023, p. 11). Cette orientation allant de pair avec l’instauration d’un nouveau cadre conventionnel.

D’autre part, face à un manque d’« attractivité » des métiers du social, et des formations du social, il s’agirait de réduire le nombre de métiers pour gagner en visibilité, c’est-à-dire réduire les compétences spécifiques liées aux métiers pour être plus attrayant. Mais de quelle attractivité parlons-nous dans une période où la tendance est de légitimer une dérégulation et une plus grande flexibilité dans les parcours de formation et professionnels ? Nous pensons évidemment à une volonté non dissimulée de remettre en question l’existence des diplômes d’État. Cela consiste à substituer le modèle du social worker au modèle historique français. Quelle étrange réponse qui consiste à vider les métiers de leurs supports professionnels en considérant que cela les revalorisera.

La dernière réponse face au déficit de légitimité du travail social, dont nous avons à plusieurs reprises proposé une controverse (Alix et Autès, 2023 ; Alix et al., 2020), serait la reconnaissance du travail social en discipline académique. Une discipline du travail social ou de l’intervention sociale originale libérée des tutelles disciplinaires que sont la sociologie, les sciences de l’éducation ou la psychologie. Ainsi, des conférences, ouvrages et rapports se succèdent pour justifier, chacun à sa manière, de la vitalité et de la nécessité d’une telle entreprise pour rendre visibles et légitimes les pratiques professionnelles. C’est sur ce point que nous discuterons dans cet article.

Plus précisément, de quoi parlons-nous lorsque en évoquant le manque de légitimité du travail social ? À quoi renvoie cette notion et est-elle la condition d’existence des métiers du social ? En quoi une discipline du travail social permettrait de gagner en légitimité ?

L’inépuisable espérance du visible

Rendre visible, ou créer de la visibilité, est un maître-mot et une rhétorique incontournable qui traverse l’histoire et les mutations du travail social, et qui a par ailleurs été la thématique des journées nationales de l’ANAS en 2012 « Visibilité et invisibilité du travail social ». Être visible et « faire apparaître » ce qui se fait dans le quotidien embrouillé des pratiques professionnelles serait un enjeu de reconnaissance professionnelle et d’une légitimité sociale à agir. Si cette mise en visibilité est une approche classique pour aborder des questions organisationnelles et managériales, il y a vis-à-vis du travail social une injonction durable à rendre visible ce qu’il fait avec l’idée ancienne qu’il est traversé par une sorte d’obscurité : « Mais que font les travailleurs sociaux ? » Cette injonction est d’autant plus insistante dans un contexte de « perte d’attractivité » des métiers du social car est attractif ce qui se voit, est séduisant ce que l’on connaît. Il y a ainsi une association toute faite, et une opportunité rêvée, entre une diminution des candidats dans les écoles, et des difficultés majeures de recrutement, avec la création d’une « discipline du travail social », voire d’une « science du travail social ». Nous allons interroger ce lien qui n’est évident qu’en apparence car les pratiques des travailleurs sociaux ont toujours été marquées du sceau de l’incompréhension et d’une méconnaissance quasi-totale sur leurs intentions et les objectifs visés. Mais avant toute chose, nous allons montrer quelques éléments qui témoignent de cette croyance que dans le travail social ce qui existe doit se voir, ce qui ne se voit pas n’existant pas. Le rapport du visible et de l’invisible a, selon Michel Foucault, changé de structure et fait apparaître « sous le regard et dans le langage ce qui était en deçà et au-delà de leur domaine. Entre les mots et les choses, une alliance nouvelle s’est nouée, faisant voir et dire » (Foucault, 1963, p.VIII).

Rendre visible pour plus d’efficacité

Le point qui nous semble le plus emblématique concerne la production incessante des normes professionnelles dès la fin des années 1970 et qui se sont intensifiées au début des années 2000. Nous pensons aux évaluations, démarches qualité ou recommandations de bonnes pratiques qui, malgré certaines critiques des professionnels sur le sentiment d’un plus grand contrôle des pratiques professionnelles, connaissent un large consensus sur le fait qu’elles permettent une plus grande visibilité et efficacité des pratiques (Alix, 2023).

Ces outils professionnels seraient créateurs de visibilité dans le sens où ils auraient la fonction de « donner à voir » à des professionnels qui sont pris dans l’épaisseur des relations socio-éducatives. Les relations socio-éducatives étant noueuses et reposant sur du symbolique, impliquant une trop grande subjectivité, elles nécessitent d’être objectivées par un travail d’extraction du terrain. Ainsi, grâce aux normes procédurales, les relations socio-éducatives se découvriraient, apparaîtraient et se révéleraient. Cette mise en visibilité permettrait ainsi une mise en ordre du monde professionnel, une mise en ordre des pratiques et une mise en ordre de la pensée. Cela renvoie à ce que Michel Miranda nommait l’imaginaire de la transparence et l’illusion de vivre dans une « cité de cristal » (Miranda, 1986). À cette mise en visibilité, nous pouvons associer la capacité à rendre prévisible, par le calcul, pour reprendre les excellents ouvrages sur La gouvernance par les nombres (Supiot, 2015), La politique des grands nombres et Prouver et gouverner. Une analyse politique des statistiques publiques (Desrosières, 2010, 2014).

Rendre visible pour mesurer l’activité

N’est-ce pas le projet de SERAFIN-PH, dans le secteur du handicap, qui est une réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées ? Cette redéfinition des modes de financement n’est pas sans susciter de légitimes inquiétudes, notamment celles d’introduire un mode de financement importé du champ sanitaire, la T2A, qui est un financement à l’activité.

Mesurer l’activité, ou « mesurer l’impact social » et « avoir des pratiques impactantes » selon des formules plus entrepreneuriales, sont des enjeux au centre des Contrats à Impact Social (CIS) qui permettent à des investisseurs privés, tels que des banques, de financer des projets sociaux, puis être remboursés par l’État ou les collectivités territoriales si « l’impact social » de ces projets est avéré après évaluation. L’ensemble du dispositif, très contestable, repose en effet sur la mise en visibilité de résultats factuels à partir d’une évaluation. Or, l’action sociale est particulièrement difficile à évaluer, notamment parce que cette action s’inscrit dans le temps, contrairement aux CIS qui ont une durée limitée, et parce qu’ils concernent des problématiques sociales et familiales des plus sensibles.

Définir pour rendre visible

Le rapport de Brigitte Bourguignon en juillet 2015, suite à des États généraux du travail social vivement critiqués pour leur absence de débats démocratiques, indiquait dans sa première proposition vouloir officialiser une définition du travail social à des fins de clarification et de visibilité face au flou qu’engendrent la multiplicité des professionnels et l’hétérogénéité des pratiques. La proposition qu’elle faisait de retenir la définition de Melbourne n’a pas été retenue. Une première définition officielle verra le jour en 2017 et sera intégrée au Code de l’action sociale et de la famille. Il n’est d’ailleurs pas certain que cette définition ait véritablement rendu le travail social moins flou !

L’histoire du travail social est parsemée d’éléments allant dans ce sens, et notamment de nombreux faits divers qui n’ont cessé de poser la question du manque de visibilité de ce que vivaient les résidents. Le travail social s’est construit dans un discours sur lui-même à partir d’oppositions binaires, entre ce qui enferme et ce qui ouvre, le visible et l’invisible, l’obscurité et la connaissance, comme mode de véridiction sur ses actes et ses intentions. Face à cette défiance, incompréhension ou refus de connaissance de ce que font les travailleurs sociaux, le visible et le prévisible semblent être des tentatives de réponses. Mais le visible n’enlève pas la complexité du social, l’épaisseur des liens, les contingences de la vie, les doutes, les épreuves subjectives, bref la rencontre avec autrui.

Des tentatives de rationalisation

Depuis une dizaine d’années, un certain nombre d’acteurs affirme que cette quête de reconnaissance passera par la reconnaissance du travail social en discipline académique.

Ainsi, des conférences, ouvrages et rapports se succèdent pour justifier, chacun à sa manière, de la vitalité et de la nécessité d’une telle entreprise. Par exemple, la conférence dite du « consensus » au CNAM en 2012, puis le rapport de Mme Brigitte Bourguignon4 cité précédemment, et enfin, le plan d’action gouvernemental en faveur du Travail social et du développement social, rendu public le 21 octobre 2015, qui a relancé la question de la recherche avec, à l’horizon, des écoles supérieures en intervention sociale, projet resté sans réelle mise en œuvre.

Le rapport indique : « L’analyse scientifique est un préalable à l’action. Elle contribue à diffuse (…). Le rapport indiquera : « Le travail social est nourri par le croisement des savoirs expérientiels, (…)

Voir [https://sites.google.com/view/manifeste-shs-ts].

Puis, le rapport de Denis Piveteau formulait l’idée que la reconnaissance d’une discipline de « travail social » contribuerait à une valorisation des métiers (Piveteau, 2022, p. 38) ; mais aussi, le « livre vert » issu des réflexions du Haut conseil du travail social qui relance dans ses propositions finales : « Soutenir la production de connaissance dans le secteur par la recherche et s’engager dans le chemin de la reconnaissance disciplinaire »5 ; et sans oublier plus récemment le Livre blanc du travail social6. Enfin, nous pouvons terminer avec l’ouvrage de J.-L. Laville et A. Salmon qui stipule que : « Les débats qui animent actuellement le travail social sont propices à de tels questionnements. Après tout, si le social entend prendre place dans le champ académique, il sera appelé à être plus offensif qu’il ne l’est aujourd’hui en revendiquant la maîtrise des buts de ses interventions et la spécificité de ses méthodes » (p.°38-39). Puis, il y a le Manifeste « Pour une discipline sciences humaines et sociales »7.

En intégrant l’univers académique, le travail social serait plus offensif pour résister au diktat des politiques publiques. Rechercher l’indiscipline, en constituant une discipline du travail social, semble être le gage d’une légitimité professionnelle en entrant dans le cercle des savoirs légitimes.

Cette proposition présente des enjeux éthiques importants par la nécessité d’une reconnaissance des savoirs et des pratiques professionnelles ; une plus grande participation des bénéficiaires et une meilleure prise en compte de leur parole.

Au fond, nous partageons un certain nombre d’idées sur la création d’une discipline du travail social, car nous pouvons effectivement en déceler des objets spécifiques. Le travail social est cet archipel d’institutions, de formes d’intervention, de publics variés, de professions, de discours et de savoirs éclatés dans des référentiels multiples, tout cela est bien connu et a été maintes fois écrit. Mais surtout, le travail social relève d’une construction complexe et d’une multiplicité de rationalités en concurrence, bien que complémentaires. Les rationalités, correspondent à des manières spécifiques de gouverner les affaires sociales selon les contextes socio-politiques et économiques (Alix, 2023).

Si le travail social est soumis à une rationalité tutélaire qui est la rationalité technique et gestionnaire, tant les discours sur la performance, l’efficacité, la qualité et, disons-le, « la bonne gestion » sont prédominants, il existe d’autres rationalités ou modes de vérité telles que la rationalité juridico-administrative et la rationalité professionnelle.

La rationalité juridico-administrative est un pilier de l’action sociale et du médico-social. Elle témoigne de la prise en main par l’État des questions sociales après avoir été sous la tutelle de l’Église et des sociétés de patronage. Sa fonction principale a été de donner un corps d’ensemble à des établissements et des pratiques disparates et de professionnaliser les secteurs d’intervention.

La rationalité qui nous intéresse davantage dans le cadre de cet article est la rationalité propre aux métiers du social, souvent minorée et délégitimée, qui se caractérise par la production de savoirs, d’un langage professionnel, des techniques (de soi) au regard du contexte socio-politique et des apports scientifiques. Cette rationalité professionnelle correspond à une capacité d’analyse, d’appropriation et de structuration des univers d’intervention au regard des problématiques sociales, médicales, thérapeutiques et éducatives que connaissent les publics. La raison professionnelle est une organisation de l’univers professionnel qui engage de soi et donne du sens à l’action. Elle définit une relation intersubjective, entre professionnel et bénéficiaire, qui n’est jamais déconnectée d’un cadre institutionnel qui borde les actions.

Les auteurs (pédagogues, psychanalystes, psychologues, médecins, éducateurs, sociologues) sont nombreux qui ont tenté de qualifier le travail effectué par les professionnels du social et cette relation si particulière qui s’instaure avec les publics, dite relation d’aide ou relation socio-éducative, qui implique la construction d’une relation de confiance dans un cadre coercitif. (Alix et al., 2018 ; Boucher, 2023 ; Dartiguenave et Garnier, 2008 ; Capul et Lemay, 2013 ; Rouzel, 2004 ; Gaberan, 2003 ; Marpeau, 2013 ; Fustier, 2009 ; Deligny, 2017). Si les questions politiques ont petit à petit été réduites à des orientations administratives et des choix techniques (Ogien, 1995), elles ont également été porteuses de débats philosophiques, pédagogiques, éducatifs et éthiques pour penser le rapport engagé avec les bénéficiaires. Les Groupes d’Analyse de la Pratique témoignent parfaitement des réflexions qui animent les professionnels et souvent l’incompréhension et les doutes qu’ils rencontrent.

Deux éléments qui nous semblent essentiels pour qualifier cette rationalité liée aux métiers :

La dimension clinique, bien qu’elle ne fasse pas l’unanimité pour les professionnels. Les travailleurs sociaux participent à l’élaboration d’un travail clinique par leur proximité, leur écoute et leur attention avec les bénéficiaires.

Leur fonction sociale, à partir d’une fonction d’écoute directe de la réalité sociale, avec cette capacité de percevoir et voir l’indicible, entendre l’inentendable, écouter ce qui se trame dans les marges du social. Plus globalement, cette fonction d’écoute est dans un rapport étroit avec la vérité, dans une recherche permanente de vérité autant qu’en opposition avec les vérités établies. C’est un travail de réflexion qu’a effectué Michel Foucault, qu’il a nommé la parrêsia, et qui est cet acte qui consiste à dire le vrai et dire l’injuste, dire l’innommable et l’inavouable des situations sociales vécues par les individus (Foucault, 2015, 2016). La parrêsia est donc une vérité qui a la fonction de faire bouger les lignes, elle est une technique, une éthique et une philosophie permettant la formulation d’une critique. Les professions du social se sont historiquement construites en établissant un véritable savoir social autour de la parrêsia en formulant des vérités qui dérangent, contre toute forme de désubjectivation des individus.

Le constat que l’on peut faire est que la rationalité professionnelle n’a pas la légitimité qu’elle pourrait prétendre. Tout au plus, pour beaucoup, les professionnels ont du bon sens ou des compétences relationnelles, mais leurs savoirs et technicités n’ont pas la reconnaissance qui leur permettrait d’accéder au rang d’une rationalité. C’est finalement leurs compétences professionnelles qui sont dépréciées.

Toutefois, une fois avoir dit cela, apparaît une certaine incompatibilité entre l’idée d’une discipline du travail social et les objectifs visés qui seraient de permettre une plus grande légitimité à agir et une reconnaissance des métiers du social. Il n’y a aucune équivalence entre la création d’une discipline et la légitimité à agir des travailleurs sociaux auprès des différents publics.

Le manque de légitimité est moins le fait de l’inefficacité des professionnels que la défiance à laquelle est confronté le travail social dans le sens d’une non reconnaissance de sa contribution sociale et de la place que le travail social occupe dans les rapports sociaux. C’est donc la question du sens que le travail social a dans notre société, non celle de l’académisme. Il y a un appel incessant pour rendre visible les pratiques sociales mais paradoxalement les professionnels du social s’occupent de ce que personne ne veut voir ni entendre, cet « envers du social » (Autès, 1999), c’est-à-dire ce qui ne fonctionne pas dans la société, ce qui se délite et qui porte de multiples noms : handicap, inadaptation, déviance, folie, désaffiliation, déliaison, exclusion…

Les expériences de l’invisible

Si la mise en œuvre d’une filière de formation supérieure en travail social est sans doute possible, on peut s’interroger sur les raisons de sa résistible existence. Mais, au-delà d’une recherche de visibilité – dont on vient d’explorer les promesses et les impasses – il existe des obstacles bien plus résistants à la construction d’une discipline en travail social. Nous proposons de regarder, en risquant l’oxymore, du côté de l’invisible.

Il y a bien sûr, on n’y reviendra pas, le poids de l’histoire et notamment les choix opérés après la Seconde Guerre mondiale par les acteurs de l’action spécialisée de créer une filière à l’écart de l’éducation nationale. Par conséquent, les conflits actuels entre les acteurs de cette filière et l’institution universitaire continue de faire obstacle à un consensus. Nous ne prenons pas parti dans ce débat.

Mais il nous semble qu’au-delà des querelles institutionnelles entre des intérêts opposés, des raisons beaucoup plus profondes pèsent sur ce qui semble être une impasse dans la création d’une filière que tous semblent souhaiter, sans réunir les conditions d’un accord sur son existence. C’est plus une absence de consensus qu’une impossibilité qui serait intrinsèque du travail social lui-même. Il nous semble que cette impossibilité repose sur deux réalités à ce stade rédhibitoire. D’abord, la nature même des objets du travail social. Le travail social c’est d’abord le « sale boulot » selon la formule de E.C. Hugues. L’éducation, la communication, l’environnement sont des objets nobles, consensuels. Ils ont beau être flous, sujets à controverse – les controverses sont le cœur du savoir à l’inverse des polémiques qui ne sont qu’idéologiques – il y a, au fond, consensus, disons, sur leur légitimité. Mais qu’il y a-t-il de consensuel sur les objets du travail social ? Projet de solidarité et de la fraternité républicaine, l’assistance est décriée et stigmatisée, comme étant le mal produit par les institutions mêmes qui prétendent résoudre les problèmes qu’elles affrontent : trappe à pauvreté, mentalité d’assisté, etc. C’est que les objets du social restent avant tout des objets de polémiques et non des objets soumis à controverse. Surtout, ils sont la part sombre du fonctionnement du social, les ratés de la démocratie, les échecs des institutions républicaines, la face nocturne et grimaçante des misères et des fragilités de la condition humaine ; et surtout, un danger constant, une menace, pour les idéaux égalitaires et fraternels au cœur des valeurs démocratiques et républicaines.

Comment faire, sinon une science, au moins une discipline avec ça ? Des savoirs sur ses objets il y en a, ils sont multiples. Mais il y a un oxymore au cœur de cet univers du malheur, peut-on imaginer une science ou des savoirs de l’innommable ? Les spécialistes de la maladie ont surmonté cet obstacle puisqu’ils s’appellent les professionnels de la santé. Ils y ont gagné de la reconnaissance, du respect et même de l’affection et du prestige. Ce tour de passe-passe sémantique les travailleurs sociaux ne l’ont pas tenté. Ils ne se nomment pas des professionnels de l’égalité, de la fraternité, de la dignité, de la citoyenneté. Les objets du travail social sont le poids mort qui produit son absence de reconnaissance et de légitimité.

Mais pour explorer ces impasses, il y a plus encore. Depuis maintenant un demi-siècle, la dénomination « travail social » englobe une série de professions dédiées à la mise en œuvre de ce que l’on peut appeler des politiques sociales d’assistance à des personnes en difficulté. Dans la période récente à partir des années 1980-1990, on a critiqué l’incohérence des interventions multiples, non coordonnées, de travailleurs sociaux agissant auprès des mêmes personnes ou des mêmes familles. On a critiqué le nombre trop important de ces professions et promu, d’une façon ou d’une autre, la notion de « travailleur social unique » en simplifiant et unifiant les cursus professionnels et les statuts. En même temps, d’ailleurs, on accroissait encore le nombre des intervenants sociaux en promouvant les « nouveaux métiers du social » : une myriade de profils et de dénomination (« grand frère », « femme relais », « correspondant de nuit », « chargé d’insertion », etc.) dont la proximité sociale avec les publics est leur principale caractéristique (Chopart, 2000). En même temps, l’« intervention sociale » entrait en concurrence avec le travail social devenu désuet et inopérant dans la mise en œuvre des nouvelles politiques publiques du social : l’insertion, le développement social urbain… Toute cette agitation s’est depuis dissoute dans la vague gestionnaire libérale davantage occupée à maîtriser les couts du social plutôt qu’à définir des objectifs de cohésion sociale. Dans une société où la compétence individuelle, l’« entreprise de soi » deviennent l’alpha et l’oméga des politiques (dites) « sociales », on ne peut pas avoir en même temps la concurrence, la compétition et la coopération et l’entraide.

Ce très bref cursus dans l’histoire récente du travail social doit nous interroger sur ses limites à l’heure où l’on prône la construction d’une « discipline » du travail social. Depuis le travail à domicile – le contingent le plus nombreux des professionnels du social – et les aidants à la personne jusqu’aux professions historiques du social, aux intervenants de l’insertion et des missions locales et aux « ingénieurs sociaux » lesquels concernent la discipline « travail social » ?

Qui plus est, les assistants de service social, les conseillères en économie sociale et familiales, les éducateurs spécialisés, les animateurs sociaux culturels, relèvent chacun de plusieurs origines historiques, politiques et idéologiques. Le service social, l’éducation spécialisée, l’éducation populaire ne sont pas construits sur les mêmes logiques et sur les mêmes références idéologiques et politiques. Qu’en est-il de cette diversité, de cette hétérogénéité et de sa capacité à se reconnaître, s’identifier dans une discipline unique ?

Cette seconde difficulté est, certes, moins rédhibitoire que celle évoquée précédemment sur les caractéristiques des objets du social. Car il y a un point commun entre toutes ces généalogies disparates qui est que le cœur de leur métier c’est la relation, la relation avec autrui en difficulté. Elles offrent certes des services, des prestations, mais le cœur de leur métier c’est d’offrir de la relation, de la connaissance, on pourrait dire de la citoyenneté.

C’est pourquoi ces métiers sont un enjeu méconnu au cœur du fonctionnement de nos démocraties. À défaut d’une science, ou d’une discipline, l’enjeu serait peut-être, d’abord, de construire une doctrine dans une sorte de forum où les orientations politiques, les outils et les pratiques mis en œuvre pour les implémenter seraient mis en discussion : installer des controverses plutôt qu’alimenter des débats idéologiques.

Conclusion

Le travail c’est un peu l’angle mort de la démocratie, le miroir déformé où apparaissent les impensés, les manques, les ratages des idéaux qu’elle promeut. Dans son œuvre sur l’avènement à la démocratie, Marcel Gauchet s’interroge sur l’énigme démocratique et sur son échec récurent à mettre en œuvre ses idéaux alors même qu’elle dispose de tous les outils pour y parvenir. Le travail social est un symptôme de cet échec qui résulte d’une incapacité à penser l’objet « société ». « La difficulté se résume en ceci que la vérité de l’objet dans une relation entre l’individuel et le collectif, alors que nous ne l’envisageons spontanément que dans une séparation – d’un côté, les individus, de l’autre, la société. Nous les appréhendons comme s’il s’agissait d’entités consistantes chacune par elle-même – les individus sans la société, la société sans les individus » (Gauchet, 2017, p. 501).

Cette aporie est aussi celle du travail social. Elle ignore cette formule qui d’Aristote à Jacques Lacan énonce que « la nature de l’homme c’est sa relation à l’homme ». « L’insociable sociabilité » disait Kant. C’est sans doute le régime de véridiction propre au travail social que d’être inscrit au cœur de cet impensé.

Bibliographie

Alix J.-S., 2023, Les travailleurs sociaux face au néo-libéralisme. Entre assentiment et résistance, Paris, éd. L’Harmattan.

Alix J.-S. et Autès M., 2023, « Le travail social : l’absence d’œuvre », Revue Sciences et actions sociales, numéro thématique : « Questionner les philosophies de l’intervention sociale », n°16, mars. DOI : 10.3917/sas.019.0010

Alix J.-S., Autès M. et Marlière É. (dir.) 2020, Le travail social en quête de légitimité. Une lutte pour la connaissance et la reconnaissance, Rennes, Presses de l’EHESP.

Alix J.-S., Bertrand D., Brun J.-M., Chauvière M. et Garrigue G. 2018, Debout pour nos métiers du travail social, Toulouse, éd. Érès.DOI : 10.3917/eres.alix.2017.01

Autès M ; 1999, Les paradoxes du travail social, Paris, éd. Dunod.

Boucher M. 2023, La nébuleuse du pouvoir d’agir, Nîmes, éd. Champ social.

Capul M. et Lemay M. 2013 [1996], De l’éducation spécialisée, Toulouse, éd. Érès.DOI : 10.3917/eres.capul.2019.01

Bessie2024-05-09T16:35:00BChauvière M. et Gaillard R., 2020, « Formations au travail social et université. Sociologie d’une asymétrie historique devenue complicité adverse » in Alix J.-S., Autès M. et Marlière É. (dir.), Le travail social en quête de légitimité. Une lutte pour la connaissance et la reconnaissance, Rennes, Presses de l’EHESP, p. 73-111.

Chopart J.-N., 2000, Les mutations du travail social, Paris, éd. Dunod.

Dartiguenave J.-Y. et Garnier J.-F., 2008, Un savoir de référence pour le travail social, Toulouse, éd. Érès.DOI : 10.3917/eres.darti.2008.01

Deligny F., 2017, Œuvres, Paris, éd. L’arachnéen.

Desrosières A., 2010, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, éd. La Découverte.DOI : 10.3917/dec.desro.2010.01

Desrosières A., 2014, Prouver et gouverner. Une analyse politique des statistiques publiques, Paris, éd. La Découverte.DOI : 10.3917/dec.desro.2014.01

DREES, 2019, « 13 900 étudiants en formation d’éducateur spécialisé en 2017 », Études et résultats, n°1104.

Dubois V., 2021, Contrôler les assistés. Genèses et usages d’un mot d’ordre, Paris, éd. Raisons d’agir (Cours et travaux).

Foucault M., 1963, Naissance de la clinique, Paris, éd. PUF.

Foucault M., 2015, Qu’est-ce que la critique ?, Paris, Librairie philosophique J. Vrin.

Foucault M., 2016, Discours et vérité, Paris Librairie philosophique J. Vrin.

Fustier P., 2009 [1972], L’identité de l’éducateur spécialisé, Paris, éd. Dunod.DOI : 10.3917/dunod.fusti.2020.01

Gaberan P., 2003, La relation éducative. Un outil professionnel pour un projet humaniste, Toulouse, éd. Érès.DOI : 10.3917/eres.gaber.2007.01

Gauchet M., 2017, Le nouveau monde. L’avènement de la démocratie, Tome 4, Paris, éd. Gallimard, NRF.DOI : 10.14375/NP.9782070786251

Haut Conseil du Travail Social, 2023, Livre blanc du travail social, rapport remis à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles.

Haut Conseil du Travail Social, 2022, Livre Vert du travail social.

Laville J.-L. et Salmon A., 2022, Pour un travail social indiscipliné, Toulouse, éd. Érès.

Marpeau J., 2013, Le processus éducatif, Toulouse éd. Érès.DOI : 10.3917/eres.marpe.2007.01

Miranda M., 1986, La société incertaine, cheminement dans l’imaginaire social moderne, Genève, éd. Méridiens Klincksieck.

Ogien A., 1995, L’esprit gestionnaire. Une analyse de l’air du temps, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Piveteau D., 2022, Experts, acteurs, ensemble…pour une société qui change, Paris, rapport.

Rouzel J., 2004, Le quotidien en éducation spécialisée, Paris, éd. Dunod. DOI : 10.3917/dunod.rouze.2020.02

Supiot A., 2015, La gouvernance par les nombres, Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, éd. Fayard.- Docteur en sociologie, Directeur du département Carrières sociales, IUT de Lille-Université de Lille- CeRIES. jean-sebastien.alix@univ-lille.fr ↩︎

- Chargé de recherche au CNRS. m.autes@nordpasdecalais.fr. ↩︎

- Unité d’Enseignement des techniques de Réadaptation. ↩︎

- Brigitte Bourguignon est ministre de la Santé et de la Prévention. Rapport remis en juillet 2015. ↩︎

- Le rapport indique : « L’analyse scientifique est un préalable à l’action. Elle contribue à diffuser des connaissances et à accompagner l’évolution des représentations et des pratiques professionnelles. La production des études, des recherches et des évaluations permet de nommer, de décrire et de rendre visibles les enjeux. Dans le champ du travail social et de l’intervention sociale, l’articulation avec la production des connaissances doit donc être substantiellement consolidée, car la situation aujourd’hui est une très faible pénétration et une irrigation plus qu’incertaine. » (HCTS, Livre vert, 2022, p. 79). ↩︎

- Le rapport indiquera : « Le travail social est nourri par le croisement des savoirs expérientiels, professionnels et de la recherche académique. Mais, la visibilité limitée de la recherche appelle à renforcer l’articulation des interventions sociales avec la production des connaissances. Par ailleurs, la création d’une discipline académique « travail social/intervention sociale » dans le champ des sciences humaines et sociales pourrait être un élément de réponse à l’instar de la situation dans d’autres pays européens. Cette orientation passe en premier lieu par la valorisation des travaux de recherche existant et le soutien à la production scientifique dans le domaine. » p. 12. ↩︎

- Voir [https://sites.google.com/view/manifeste-shs-ts]. ↩︎

Pour citer cet article

Jean-Sébastien Alix et Michel Autès, « Travail social : enjeux de savoirs, enjeu de démocratie », Sciences et actions sociales [En ligne], 22 | 2024, mis en ligne le 11 septembre 2024, consulté le 04 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/sas/4330

-

Le PhD version américaine : mon expérience de travail pour l’examen de synthèse (épisode 2)

Épisode 2. Examen de synthèse, utilisez-le comme une opportunité !

Je me suis engagé dans l’écriture de mes deux revues de littérature pour l’examen de synthèse en me disant que je devais fournir le meilleur de moi-même. J’ai donc pris le temps de lire à fond tous les articles. Auparavant, j’ai pris un temps considérable pour sélectionner ma bibliographie afin que le comité d’examen la valide. J’ai passé toutes mes journées de l’été à lire, lire et lire tout en notant de futurs argumentaires à développer. Ces argumentaires m’ont amené à lire encore et encore… C’est à ce moment que je me suis dit qu’il fallait être vigilant au risque de ne faire que ça et donc de perdre du temps pour l’écriture finale. Chaque question nécessite de prendre le temps de bien saisir la demande du comité d’examen et de rester dans leurs attentes. En effet, l’idée est bien d’éviter de faire un hors sujet ou encore de ne pas dresser un rapport de littérature complet.

La méthode a consisté à lire de manière très stratégique pour gagner en efficacité : « Ce qui mérite d’être lu mérite d’être bien lu. ». J’ai donc lu tous les articles, et ce de manière systématique. J’ai établi une analyse des points forts et faibles des arguments développés par l’auteur.trice . Les articles sont soit issus d’un dossier thématique soit inscrits dans la revue dans la rubrique varia d’une revue. Dès lors, j’ai rassemblé les arguments des dossiers thématiques des revues ainsi que ceux de leurs articles, et je l’ai croisé avec d’autres revues qui ont engagé un travail approchant. J’ai pu voir l’avancée ou non de la production de connaissances des thématiques. Ce long travail de lecture, de réflexion et d’écriture, produit systématiquement, m’a permis de dégager des tendances, des invariants, des angles morts, etc. Dans la foulée, j’ai posé mes argumentaires (thèse et antithèse) : cela m’a conduit à dresser une proposition de plan pour ma revue de littérature. J’en ai produit plusieurs versions. Au bout de plusieurs séquences d’énervement, de moments de calme et à nouveau d’énervement, j’ai eu une version qui à mes yeux me paraissait la plus précise, claire et concise possible.

Tout cela nécessite de classer les articles par thèmes, périodes, auteurs.trices, etc. J’ai pu classer mes arguments tout en notant les références bibliographiques complètes (en n’oubliant pas d’inscrire la page où j’ai repéré l’argument !!!). Ces interactions « penser, lecture et écriture » ont une fonction heuristique. Ce sont ces différents allers et retours qui, me semble-t-il, nous amènent à créer progressivement du sens dans nos représentations du monde. Il s’agit de se mettre en activité pour délivrer toutes nos qualités dans cet exercice.

Petite parenthèse pour la prise de notes de lecture. Je ne sais ce qu’il en est pour vous, mais pour ma part, j’ai beaucoup de mal à écrire directement sur le livre. Et même avec un crayon facilement effaçable. Je trouve que le livre est un objet précieux, beau et qui mérite toute notre délicatesse. Il m’arrive d’annoter au crayon, mais je vous avoue que j’ai beaucoup de mal à le faire. Je préfère réaliser les annotations sur un cahier dédié à cette opération. J’inscris en quelques mots mes remarques d’étonnement, les rapprochements avec des articles de ma bibliographie qui convergent ou divergent en matière d’argumentaire. Par la suite, je catégorise les thèmes de mes argumentaires et ainsi je peux rédiger les différentes parties de mon texte.

La philosophie que j’ai adoptée consiste à considérer toutes ces épreuves comme des opportunités de dépassement, me permettant d’essayer de donner le meilleur de moi-même. De sorte qu’à chaque fois, je fais l’effort de me mettre dans ce schéma mental. Et puis, c’est aussi une grande chance que des figures du monde académique se penchent sur notre travail et nous fassent part de leurs pensées. Ces examinateurs sont des experts et auront donc des conseils à prodiguer.

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.

Pour citer cet article :

Le PhD version américaine : mon expérience de travail pour l’examen de synthèse (épisode 2). Examen de synthèse, utilisez-le comme une opportunité ! André Decamp. André Decamp, Regards sur le travail social, 7 octobre 2024. https://andredecamp.fr/2024/10/07/le-phd-version-americaine-ma-methode-de-travail-pour-lexamen-de-synthese/

-

Le PhD version américaine : mon expérience de travail pour l’examen de synthèse

Épisode 1. le contexte et l’enjeu de l’examen de synthèse

Mon antre Au moment où j’écris cette tribune, j’ai transmis le 31 août 2024 deux revues de littérature au jury du comité d’examen de synthèse, en réponse aux questions soumises par ses membres. Je recevrai début octobre 2024 leur retour quant à ma production de connaissances (suspense total !).

Avant d’aller plus avant, je dois vous préciser ce que signifie l’examen de synthèse dans le parcours doctoral en Amérique du Nord. Il intervient à la fin de la première année, à condition d’avoir validé les cours obligatoires, et par conséquent acquis les crédits nécessaires pour se présenter à cet examen.

L’examen de synthèse permet au comité de synthèse (le plus souvent le même jury qui évaluera la thèse au moment de sa soutenance) d’identifier, à ce stade du parcours, si le ou la candidat(e) maîtrise les bases scientifiques du domaine, ainsi que la spécialisation de son département. En ce qui me concerne, il s’agit du département « Faculté des arts et des sciences – École de travail social ». Dans les universités d’Amérique du Nord, chaque examen de synthèse est propre au département de l’établissement.

Ainsi, l’examen de synthèse peut consister en des travaux sur lesquels le candidat au doctorat doit répondre à l’écrit et/ou à l’oral, ou en une « revue de littérature » à rédiger dans un temps limité sur un sujet précis (pour mon département, il est en lien avec le sujet que je souhaite développer dans mon projet de thèse).

En général, on a droit à deux essais pour réussir cet examen. Si on échoue à la deuxième tentative, le doctorat s’arrête et on recommence tout le cycle. Cela veut dire que le/la candidat(e) doit suivre les cours obligatoires et se représenter à l’examen de synthèse. En résumé, si vous redoublez votre cycle scolaire, il faut repartir sur deux années ! Eh oui… la première année pour valider les cours obligatoires et la seconde pour se présenter à l’examen de synthèse.

L’examen de synthèse est difficile. Il est notoire que le taux de succès n’est que de 10 à 20 %. Comme vous pouvez vous en douter au vu de ce chiffre, cet examen met les étudiants dans un état second (selon la définition en médecine, l’état second est un état dans lequel la conscience est altérée, où l’on n’est pas en pleine possession de ses moyens). Mais tout cela est volontaire ! L’université met les étudiants à rude épreuve sur ce moment de rush pour sélectionner ceux et celles qui se destinent à préparer et à obtenir la plus haute distinction du monde académique.

Il s’agit donc d’un moment suspendu, dirons-nous dans le parcours doctoral (eh oui, là on ne rigole plus… en gros, tu restes ou tu sors !). Premièrement, ce temps est suspendu car il joue un rôle dans la détermination de la capacité du candidat au doctorat à poursuivre la suite de son programme doctoral. Passer cet examen de synthèse est une condition préalable pour passer à l’étape suivante du programme d’études supérieures et pour commencer sa recherche de thèse. Ainsi, de candidat au doctorat nous devenons doctorant.e. Un cycle du programme s’estompe pour laisser place à un autre, et ainsi de suite pendant 3, 4, 5 ou 7 années.

Je ne vous dis pas l’âge que j’aurai à la fin de ce parcours ! Franchement, de vous à moi, existe-t-il vraiment une fin quand on se lance dans ce genre d’aventure ?

Source dessin de Imius dans https://centres-sociaux-bretagne.fr/wp-content/uploads/2023/11/Habitat-et-vieillissement-BD.pdf Deuxièmement, il met en jeu la compréhension du candidat quant à son domaine de prédilection, ainsi que sa capacité à mener des recherches de haut niveau, de comprendre la commande du jury d’examen de synthèse, tant pour l’épreuve écrite que pour l’épreuve orale.

Voici ce que l’on peut lire sur le document fourni par l’Université de Montréal ayant pour titre « DIRECTIVES RELATIVES À L’EXAMEN DE SYNTHÈSE »

Le Comité d’examen de synthèse et de thèse

Le comité d’examen de synthèse et de thèse d’un étudiant est composé de trois personnes, dont le directeur de thèse, (ou quatre dans le cas d’une codirection). L’étudiant devrait avoir discuté avec son directeur de la composition de son comité d’examen de synthèse avant la fin de son quatrième cours (la date limite pour établir le comité est le 15 avril). À ce moment, le comité du programme, sur recommandation du responsable du programme, nomme les membres du comité de l’étudiant. Le directeur de thèse de l’étudiant est celui qui doit prendre contact avec les deux autres membres. Si des problèmes sérieux surgissent dans la constitution du comité, il y a lieu d’en saisir le responsable du programme. Outre le directeur (et éventuellement le co-directeur) de recherche de l’étudiant, le comité peut être composé de membres de l’École ou d’une autre École, voir même d’une autre discipline que ce soit à l’UdeM ou dans une autre université. Cependant, les membres doivent avoir complété un doctorat dans leur discipline, avoir une affiliation universitaire et démontrer une certaine expérience dans l’encadrement d’étudiants de 2e-3e cycle.

La première tâche officielle du comité consiste à administrer l’examen de synthèse.

Bim ! C’est du sérieux. Soit on fuit, soit on prend le temps d’accueillir cette épreuve comme une invitation au dépassement de soi-même. Pour ma part, j’ai choisi la deuxième option. C’est moi qui ai décidé de m’engager (à mon âge !!!) dans ce parcours doctoral, personne ne m’a forcé à m’inscrire à l’université. Donc j’assume pleinement ce qui m’arrive (un choc cognitif ! des sueurs ! de l’angoisse…).

Ma bibliothèque À ce jour, je n’ai donc pas le résultat de mon travail. Je vais tout de même vous partager (sous la forme de plusieurs tribunes) la manière dont je m’y suis pris pour aborder ce travail exigeant de lecture, de réflexion et d’écriture.

Revenons aux attentes et aux enjeux de l’examen de synthèse.

En général, les étudiants sont amenés à répondre aux questions posées par un comité de professeurs experts dans leur domaine de recherche. Dans le texte « DIRECTIVES RELATIVES À L’EXAMEN DE SYNTHÈSE », on peut lire ceci :

« La partie écrite de l’examen de synthèse se compose des réponses formulées aux questions convenues conjointement entre l’étudiant et son comité. Lorsque l’étudiant reçoit les questions pour son examen de synthèse, il dispose d’une période maximum de quatre mois pour produire la partie écrite de son examen (la date limite pour soumettre l’écrit est le 1er septembre).

L’examen comporte de 1 à 3 questions2, lesquelles couvrent habituellement les domaines suivants : cadre théorique et conceptuel, connaissance de la matière, enjeux théoriques ou méthodologiques. Cependant, les membres du comité, conjointement avec l’étudiant, décident de l’orientation spécifique et du contenu des questions.

La longueur totale de la partie écrite de l’examen se situe autour de 15,000 mots, excluant la bibliographie. En cas d’ajournement, des développements supplémentaires peuvent être demandés.

Une fois que la période de rédaction de quatre mois est commencée, au cours de son premier mois (soit avant le 31 mai), l’étudiant dresse une liste de références pertinentes en regard des questions posées par son comité d’examen de synthèse. Cette liste est alors soumise aux membres du comité qui doivent, au cours du même mois (toujours avant le 31 mai) et chacun selon son propre champ d’expertise, s’assurer que les textes les plus pertinents s’y trouvent et, s’il y a lieu, transmettre les compléments bibliographiques manquants. L’étudiant pourra (devra) par la suite bonifier cette liste de départ avec d’autres références et transmettre cette liste au responsable du programme.

Toujours à l’intérieur de cette période de rédaction, au bout de deux mois (soit avant le 30 juin), l’étudiant est autorisé à échanger avec son directeur de recherche sur l’état d’avancement de l’examen, l’orientation qu’il donne aux réponses et les difficultés rencontrées. Toutefois, il n’y a pas de lecture ou d’évaluation préliminaire, partielle ou totale, de la partie écrite de l’examen avant que l’étudiant ne dépose formellement son texte au comité à la fin des quatre mois (date limite le 1er septembre).

À l’intérieur de la période d’un mois qui suit la réception du document (soit avant le 1er octobre), le comité d’examen de synthèse décide si le texte écrit nécessite des corrections majeures ou si l’étudiant est prêt pour l’épreuve orale. Si le comité juge, à la majorité des voix, que la partie écrite est satisfaisante, l’étudiant est invité à se soumettre à l’épreuve orale. Si le comité juge que la partie écrite est insatisfaisante, l’examen est ajourné, et le comité demande à l’étudiant de retravailler ses réponses aux questions et de déposer une nouvelle version de l’écrit dans un maximum de trois mois. Si celle- ci est jugée satisfaisante, l’étudiant se présente alors à l’épreuve orale. Si, par contre, le comité juge à nouveau, et à l’unanimité des voix, que le travail écrit est insatisfaisant, l’étudiant est alors noté comme ayant échoué l’examen et est exclu du programme. Suite à chaque évaluation de l’écrit, le comité doit remettre à l’étudiant un rapport d’évaluation.

Ainsi, si l’on se tient au propos ci-dessous, le succès de cet examen dépend de la démonstration d’une compréhension et d’une maîtrise approfondies de son domaine de recherche.

Il n’y a aucune méthode fournie par mon département. Celui-ci considère que les cours obligatoires et les interactions avec les collègues de notre cohorte, les échanges avec les enseignant.e.s et notre directeur.trice de thèse sont suffisants pour nous permettre de produire « le texte » de notre examen de synthèse. J’avoue qu’une grande part d’incertitude surgit au moment de la remise officielle des questions du jury d’examen de synthèse.

Purée… J’aurais dû me prendre en photo, car je pense sincèrement que je devais être méconnaissable !!

Première étape : nous n’avons pas décidé du domaine de l’investigation de la recherche

Vous l’avez compris, le domaine de la recherche est discuté avec votre directeur de thèse, puis validé par le comité d’examen de synthèse. Il n’y a certes pas de méthodes pour rédiger le texte. Néanmoins, il existe une réelle démarche pédagogique pour entrer dans le travail de l’examen de synthèse. Les différents échanges avec votre directeur de thèse permettent de situer votre cheminement de pensée. Il s’agit pour lui (ou elle) de vous aider à partir de cet examen de synthèse dans un travail de dépassement cognitif, afin de passer à l’étape suivante de votre programme. Du moins, c’est ainsi que j’ai compris l’exercice.

Nous ne sommes plus au niveau d’exigence du master (maîtrise au Québec), mais bien de celui du doctorat. On vous initie au plus haut niveau de la réflexion et de la recherche avant de vous lancer dans l’écriture de votre examen de synthèse. Une fois cette étape franchie, vous devez présenter une recherche bibliographique à votre directeur.trice de thèse. Vous aurez les questions officielles du jury, et c’est à ce moment que le chronomètre s’enclenche.

La suite dans le prochain post (plus court !).

(Non, ce n’est pas moi sur la photo ! Par contre, par analogie ça donne l’état d’esprit pour conquérir l’examen de synthèse. ) Il paraît que cela adoucit les mœurs…Portishead – Sour Times, ça vous tente ?

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.

Pour citer cet article :

Le PhD version américaine : mon expérience de travail pour l’examen de synthèse. Épisode 1. Le contexte et l’enjeu de l’examen de synthèse, André Decamp. André Decamp, Regards sur le travail social, 16 septembre 2024. https://andredecamp.fr/2024/09/16/ma-methode-de-travail-pour-lexamen-de-synthese/

-

Une nouvelle rubrique sur mon site : Les méthodes de travail pour l’étudiant.e en travail social

C’est la rentrée ! Chères abonnées, chers abonnés,

Votre abonnement est un bien précieux.

Je vous remercie chaleureusement de prendre le temps de lire le contenu de ce site. Je compte poursuivre cette aventure en vous proposant une nouvelle rubrique sur mon site « Les méthodes de travail pour l’étudiant.e en formation académique ou professionnelle en travail social ».

Certains d’entre vous sont inscrits dans des parcours de formation académique et/ou professionnelle (double diplomation). Si un jour, un moment, vous ressentez du découragement dans le cadre de votre travail, si vous vous heurtez à une difficulté et êtes tenté d’abandonner, alors n’hésitez pas, ouvrez cette section de mon site.Vous y découvrirez une idée, un exemple, qui vous permettront de dépasser l’obstacle que vous devez traverser et vous vous apercevrez que la réponse était en vous. Vous ne saviez juste pas où ni comment l’identifier. Le partage est toujours le chemin de la redécouverte de soi. Je ne vous propose pas des recettes, mais davantage un partage de trucs et astuces qui m’ont permis de franchir des étapes. Quelque soit le stade où vous vous trouvez, ces stratégies vont aideront à gagner en efficacité, et par conséquent, en apaisement mental. Si je devais résumer mon objectif, ce serait de vous aider à trouver les ressources nécessaires pour vous permettre d’affronter le trop-plein d’émotions inutiles (oui, certaines d’entre elles nous enferment plus qu’elles ne nous libèrent !), afin d’y voir plus clair.

Enfin, si vous avez des demandes spécifiques quant aux difficultés que vous rencontrez, vous

pouvez les préciser en commentaires ou les transmettre vers l’adresse mail

andredecamp@free.frIDLES – A HYMN

-

Tribune libre #11 Comment écrire l’éducation populaire en 2024 ?

En quoi et comment les jeux et les ludothèques peuvent-ils remplir des missions d’éducation populaire ?

Par Christian Maurel1

Cet article est une republication d’un article original issu des actes de l’université d’été des ludothécaires 2021 (Marseille) “Ludothèque : jouer, agir, s’impliquer”, “Actes de la Formation d’Été 2021” https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/nos-formations/universite-dete-ludothecaires/

Est-ce le jeu en tant que tel, d’une manière spontanée et organique mais sans que cela soit pensé et dit, qui peut remplir une mission d’éducation populaire, ou bien est-ce du ressort des ludothèques elles-mêmes et de leur association nationale ?

Cette question pourrait se poser pour d’autres structures et réseaux d’éducation populaire par exemple La Ligue de l’Enseignement, les MJC, les Centres sociaux, les Foyers ruraux… La réponse la plus simple et sans doute la plus juste serait de dire que les jeux, les ludothèques, les ludothécaires et leur association nationale peuvent défendre et remplir séparément mais en cohérence une part de cette mission d’éducation populaire.

En effet, dans toute société, enfants et adultes jouent sans qu’il soit nécessaire de les accompagner de ludothèques, de ludothécaires et encore moins d’une association nationale ou régionale qui en assurerait la coordination.

Cependant le fait que « l’être humain soit fondamentalement joueur » comme vous le dites quelque part, n’interdit en rien, bien au contraire, que soient associés des acteurs et des structures à même de réfléchir sur les enjeux socio-éducatifs des jeux, de faire des choix de pratiques ludiques répondant d’enjeux de société plus vastes, par exemple : les inégalités de toutes sortes (de conditions de vie, de considération, de destin de chacun…), le rôle socio-idéologique de plus en plus important des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication qui font une part belle aux jeux, la crise de notre démocratie représentative délégataire qui ne réussit plus à faire débattre ni à nous éclairer sur les choix fondamentaux de société si bien que les citoyens ne s’y reconnaissent plus et, enfin, la déliquescence de notre imaginaire social des droits de l’Homme et du Citoyen qui échoue à rassembler les femmes et les hommes de toutes conditions leur laissant, pour les uns, la presque totalité de la richesse et, pour les autres, la pauvreté, clivage générateur de guerres, de terrorisme, d’idéologies sectaires, ségrégationnistes et génocidaires laissant libre cours à toutes les formes de barbarie.

Ce déblayage, un peu laborieux, j’en conviens — dont Heidegger dans un tout autre domaine (la connaissance de l’Être en tant qu’Être et le jeu des concepts que cela suppose) nomme «désobstruction» des chemins pour y parvenir — me conduit à partir du préambule du projet politique de l’association des ludothèques françaises (A.L.F) à me poser plus sereinement la question des missions d’éducation populaire des ludothèques, des ludothécaires et de leur association nationale, en particulier de la place que vous donnez ou pas ou pas assez, aux publics, usagers et utilisateurs des ludothèques. Procédons par ordre.

Premier point : Comment qualifier ce projet et ses missions qui en découlent de « politique ». Qu’entend-on par « projet » ? Comment est-il construit, conduit, évalué ? Quels savoirs, compétences, savoir-faire et partenaires met-il en jeu ? S’agit-il de démocratiser le jeu comme d’autres démocratisent l’art — au sens de « populariser », terme employé dans les années 1930 au moment du Front Populaire — ou de lui donner d’autres missions bien plus ambitieuses que de le « consommer » et de le pratiquer largement et avec une meilleure intelligence ? Si ce projet n’est pas, comme je le crois, de faire connaître les jeux en vue d’une pratique plus large et plus consumériste, qu’entendre alors par « politique » ? S’agit-il « du politique » ou du moins de ce que l’on peut nommer comme tel, à savoir au sens de « faire société » par le jeu, de créer ou de recréer, de tisser ou de retisser des rapports sociaux et plus largement un lien social qui, pour multiples raisons, s’effiloche — ce qui est un vrai et réel problème de société avec de multiples enjeux et conséquences pour l’humanité : possibilité de vivre ensemble et en paix, se respecter en acceptant les différences, résoudre par la parole argumentée les conflits qui peuvent se faire jour et non par la violence, s’entraider en construisant du collectif s’opposant à l’isolement, à la précarisation et à la fragilisation des individus…)?

Autrement dit, s’agit-il de « faire du social » par le jeu et par « la mise en je et en nous » des individus que permettrait le jeu ? « L’homme est un animal politique » nous dit Aristote. Pourquoi et comment “le politique” — cette propension naturelle de l’humain à vivre avec son semblable — n’irait-il pas de pair avec “la politique”, activité qui organise et transforme, si nécessaire, le “vivre avec son semblable” ?

Ne s’agit-il pas alors de peser directement ou indirectement, par exemple par le vote permettant aux citoyens de contribuer d’une manière plus clairvoyante à l’avenir de nos sociétés, à leur organisation, de faire des choix d’engagement pour transformer “le politique” chaque fois que cela paraît nécessaire, autrement dit de “faire de la politique”, et ainsi de s’impliquer dans ce qui n’est peut-être qu’un autre jeu avec ses règles et ses stratégies propres, ses gagnants et ses perdants ? Mais ce sens du mot “politique” que les athéniens nous ont laissé en héritage, ne nécessite-t-il pas des savoirs, des intelligences, des savoir-faire (Luc Carton parle de “savoirs stratégiques”), autrement dit des éléments si importants que les ludothèques ne peuvent, pour ce qui est de leurs forces et de leurs compétences, prétendre doter tout un chacun d’une puissance de penser et d’agir (notion d’éducation populaire sur laquelle j’aurais l’occasion de revenir) permettant de s’impliquer avec pertinence dans la définition et dans la satisfaction de l’intérêt général avec tout ce que cela implique de mobilisation individuelle et collective ?

Cependant, s’agissant des ludothèques et de toutes les autres structures de proximité, une possibilité souvent insuffisamment ou mal exploitée se fait jour : la gestion associative impliquant adhérents, usagers, praticiens salariés et bénévoles sans oublier les partenaires de proximité poursuivant un projet comparable, ne serait-elle pas une réponse, en matière d’apprentissage de la citoyenneté active, au “faire de la politique” d’une manière la plus démocratique possible ne se limitant pas à une opposition souvent stérile entre une majorité et une ou des oppositions minoritaires ?

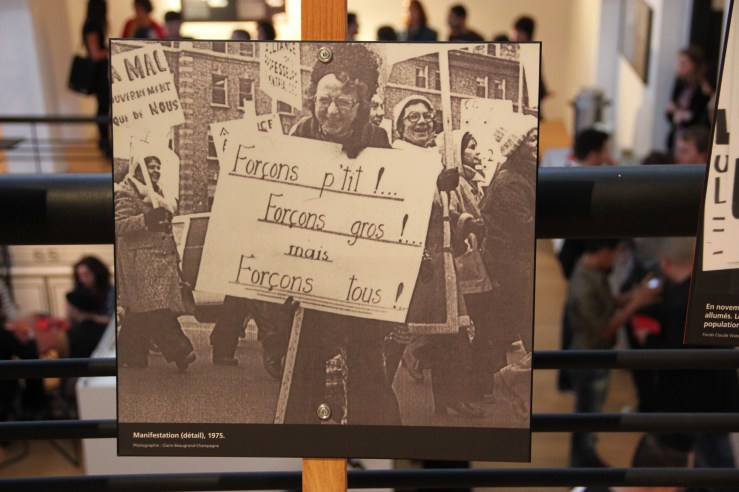

Une gestion associative bien conduite où “l’éducation du peuple par le peuple et pour le peuple” (première définition de l’éducation populaire) peut conduire à la démocratie au sens de Lincoln — “gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple” — ne peut-elle pas venir renforcer une démocratie de simple délégation de pouvoir trop souvent figée, rigidifiée et inopérante dans laquelle les citoyens et notamment les jeunes ne se reconnaissent plus ?

Avec cette question, nous touchons, s’agissant de la démocratie, à la situation du moment en matière de faiblesse de nos représentants et de nos institutions dites “républicaines”. Autrement dit, une ludothèque et ses ludothécaires ne font pas uniquement de l’éducation populaire au sens de formation des citoyens par le jeu — ce qu’une analyse autrement plus profonde montrerait sans doute et avec plus de force — mais aussi par les manières et les structures collectives (conseils d’administration, assemblées générales, conseils pédagogiques…) qu’ils peuvent mettre en place et dans lesquelles accords et désaccords librement exprimés — ce que nous sommes certains à appeler “pédagogie du conflit” imposant l’argumentation et la négociation — peuvent créer de dynamiques, d’innovations et même d’inventions que rien ne laissait prévoir.

Deuxième point : les ludothèques doivent permettre à chacun de prendre conscience de sa situation, dites-vous. Qu’entendre par là ? S’agit-il de faire que le jeu s’inscrive dans un processus de conscientisation selon des procédures et des procédés qui lui sont propres et en même temps complémentaires — d’où la nécessité d’un partenariat prioritairement de proximité — d’autres processus de conscientisation (appropriation, co-construction, transmission, démocratisation de savoirs et de savoir-faire…) ?

Mais dans ce cas, la relation particulière que le jeu produit entre les individus et le réel — que l’on pourrait qualifier de “déréalisation” ou même “d’échappement” du réel et de “divertissement” au sens pascalien du terme — ne peut-elle pas en effet — à condition d’en faire la critique, notamment en ce qui concerne la pratique quasi exclusive des jeux vidéo par certains — conduire à une conscientisation véritable que si l’individu accède à la fois à une conscience de soi (de ses capacités, notamment), à une compréhension plus éclairée du monde et à une prise de conscience de leur relation et de la transformation possible de cette relation ?

Autrement dit, une pratique métaphorique — et on peut croire que le jeu en est une — ne peut-elle éclairer des situations spécifiques réelles au point de les rendre épistémologiquement et pas seulement idéologiquement, appréhensibles — pour reprendre les concepts d’Antonin Mérieux — étape nécessaire sans laquelle toute conscientisation devient problématique pour ne pas dire impossible ? La difficulté de la question impose qu’elle ne soit pas éludée. Je pense que les ludothécaires ont des réponses et qu’il est nécessaire que j’apprenne d’eux. Voici, et pour le dire le plus simplement possible, là où j’en suis resté jusqu’à ce jour : la conscientisation — au sens de prendre conscience de sa situation — renvoie à la place que chacun occupe dans la société et plus largement dans le monde (dans “le politique”, dans son rapport aux autres et aux institutions d’intégration sociale, dans ce que Cornélius Castoriadis appelait le “social historique” du moment et des situations que nous vivons), mais aussi à la place que nous pourrions et devrions y occuper au regard de la conception que l’on se fait de soi-même et plus généralement de l’Homme (par exemple, libre, vivant dans un rapport social constamment recherché d’égalité et de fraternité, de solidarité, de coopération mutuelle et d’entraide…), le tout au nom d’un imaginaire social suffisamment partagé pour que l’on puisse parler de “communauté de destin” que Renan voyait à son époque dans la nation, mais qui dans tous les cas se caractérise par une intelligence collective des choses et un possible mouvement d’ensemble qui nous embarquerait vers un nouvel avenir. Est-ce le cas en ce moment ?

C’est à nous d’y réfléchir dans une démarche collective d’éducation mutuelle dont le mouvement des “Gilets jaunes” a pu, par ses manières de penser et ses pratiques sans doute discutables, nous en donner un aperçu dont la convivialité ludique n’était pas absente pour des gens jusque-là très éloignés de “la politique”.

Sources Bibliographiques :

- Labarrière, J. L. (2001). Aristote penseur de la différence entre l’homme et l’animal. Anthropozoologica, 33, 105-112.

- Lévinas, E. (1951). L’ontologie est-elle fondamentale ?. Revue de Métaphysique et de Morale, 56(1), 88-98.

- Renan, E. (2023). Qu’est-ce qu’une nation?. Fayard/Mille et une nuits.

- Castoriadis, C., Mongin, O., Roman, J., & Jahanbegloo, R. (1991). Le délabrement de l’Occident : Entretien avec Cornelius Castoriadis. Esprit (1940—), 36-54.

- Christian Maurel, sociologue de la culture et de l’éducation populaire “politique”, ancien directeur de MJC puis délégué de la Fédération Française des MJC en région “Méditerranée”, ancien professeur associé à l’Université de Provence (Aix-Marseille I), ancien président du Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie Associative en PACA.

Auteur, notamment de :

Éducation populaire et travail de la culture, L’Harmattan, 2000,

Éducation populaire et puissance d’agir. Les processus culturels de l’émancipation, L’Harmattan, 2010,

La culture, pour quoi faire ?, Edilivre, 2016,

Construire son devenir et faire l’Histoire. Propositions pour une alternative démocratique à la délégation de pouvoir. Essai d’écriture collective, Université populaire du Pays d’Aix-en-Provence/Edilivre, 2016 (avec Patrick Nouguier),

Éducation populaire et questions de société. Les dimensions culturelles du changement social, Edilivre, 2017,

Le Châtaignier aux sabots ou les longs hivers, éditions de l’Officine, 2010 (roman),

Horizons incertains. D’un monde à l’autre, éditions de l’Officine, 2013 (roman). ↩︎

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.

Pour citer cet article :

Tribune libre #11 Comment écrire l’éducation populaire en 2024 ? En quoi et comment les jeux et les ludothèques peuvent-ils remplir des missions d’éducation populaire ? Christian Maurel. André Decamp, Regards sur le travail social, 9 septembre 2024. https://andredecamp.fr/2024/09/09/tribune-libre-11-comment-ecrire-leducation-populaire-en-2024/

-

Tribune libre #10 Comment écrire l’éducation populaire en 2024 ?

Trois défis contemporains à relever

Par Jacques Trémintin1

Toute construction humaine évolue, mute et se transforme en miroir avec la société qui l’héberge. Il en va de l’Éducation populaire comme d’autres conceptions éducatives : elle ne peut rester insensible aux évolutions contextuelles. Le chantier ouvert par le questionnement posé par ce blog semble bien vaste, chacun(e) d’entre nous privilégiant selon sa sensibilité tel ou tel axe. J’en choisirai trois, non parce qu’ils s’imposeraient par leur centralité, mais parce qu’ils me semblent, personnellement, poser certains des enjeux essentiels en cette année 2024 qui s’apprête à clore le premier quart du nouveau siècle.

Trois questions vont être posées ici pour circonvenir l’interpellation de cette démarche émancipatrice dont beaucoup d’entre nous se revendiquent. Trois problématiques donc qui nous confrontent aux valeurs de référence : entre soi et les autres, entre la loi du plus fort et la solidarité, entre être acteur ou consommateur passif.

Identité versus identité

D’un côté il y a ce que nous partageons toutes et tous, quels que soient notre origine ethnique, culturelle ou nationale, la couleur de notre peau, notre âge, notre condition de santé, nos croyances religieuses, idéologiques ou politiques, notre lieu de résidence, notre situation socio-économique, notre contrée de naissance, nos goûts musicaux, sportifs ou littéraires, etc. … c’est notre commune humanité qui fait de nous les membres d’une même espèce dont l’histoire a commencé il y a 300 000 ans avec l’apparition de l’homo sapiens au fin fond de l’Afrique. Nous sommes toutes et tous identiques : telle est la première acception, sens, du concept d’identité.

D’un autre côté, il y a nos appartenances à une multitude de communautés les plus diverses auxquelles nous participons, en référence à des situations de fait (citoyenneté nationale, apparence physique, genre, orientation sexuelle…) ou de choix (adhésion à un culte religieux, à des croyances, à une vision du monde, à des convictions politiques, syndicales, associatives, à une éthique, à une philosophie, à une déontologie, à un corps professionnel, une implication dans une école de pensée, à une équipe sportive, une action militante etc.). Nous nous reconnaissons les uns les autres à partir de ce qui fait de nous des êtres uniques. C’est le second sens de la notion d’identité.

Comment articuler ce que nous partageons en commun avec ce qui est spécifique à chacun(e) d’entre nous ? Le premier risque serait de gommer les individualités, de noyer nos spécificités dans un grand tout et de nier ce qui fait notre personnalité individuelle. L’autre risque est de cultiver l’égoïsme, l’égocentrisme et la vanité, en nous enfermant dans nos particularismes.

Dans notre société, qui valorise la vision disjonctive du OU, il semble qu’il faille choisir son camp, là où la logique conjonctive préfère le ET. Il faudrait se revendiquer universaliste et combattre l’identitarisme ou l’inverse. Il est pourtant tout à fait possible de faire attention à chacun, à ses besoins et à ses désirs (ce qui permet de développer l’estime de soi). Mais il est tout autant légitime de cultiver parallèlement, successivement et concomitamment les registres du vivre avec, de la tolérance et de l’altruisme (pour développer la capacité d’empathie).

L’idéal déployé par l’Éducation populaire valorise une émancipation qui se traduit tout aussi bien par l’épanouissement personnel, le développement des compétences individuelles et la promotion d’une personnalité à chaque fois singulière que par une solidarité allant au-delà des clivages, une fraternité entre frères et sœurs humains et une entraide s’opposant à l’esprit de concurrence, de rivalité et du chacun pour soi. D’où ma seconde occurrence qui interroge la place de la compétition dans nos vies quotidiennes.

Compétition versus coopération

À peine élu Président de la République Emmanuel Macron déclara : « une gare, c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. » Quelle meilleure définition d’une société qui valorise les « winers » contre les « losers », les gagnants contre les perdants, ceux qui y arrivent contre ceux qui échouent ? Combien de temps faudra-t-il encore pour que le bonheur reste l’otage de la réussite ? N’y a-t-il pas plus de gloire à perdre avec panache, qu’en gagnant petitement s’interrogeait Xavier Garcia (« Les perdants magnifiques » 2023) ?

Le patron de Stellantis qui gagne 100 000 euros par jour ? La preuve d’une éclatante réussite ! Le plus gros salaire de footballeur atteignant 676 000 euros par jour ? Normal, c’est un prodige dans son sport. Près de 1 % de la population mondiale qui possède 50 % des richesses de la planète ? Ils se sont battus pour y parvenir et ils le méritent.

Notre société se shoote à la compétition, à la victoire et à la performance. Que le meilleur gagne ! Sauf que la course à l’échalote n’a rien à voir avec le mérite ni l’effort déployé, pas plus d’ailleurs qu’avec la compétence. Les dés sont pipés d’avance. Les élites se reproduisent entre elles. Et les pauvres sont condamnés de génération en génération à stagner au bas de l’échelle. Les transferts de classe sont des exceptions qui confirment la règle !

Comment lutter contre ce cancer invasif des inégalités qui perdurent et s’aggravent ? Certainement pas en perpétuant le culte du plus fort, de la compétition et des résultats quantifiables que l’on retrouve à tous les niveaux de la société : à l’école (de plus en plus sélective) dans les activités culturelles (qui recherchent le succès) ou sportives (qui courent après la victoire). Le summum est sans doute atteint par ces Jeux olympiques dont la raison d’être, outre la corruption et/ou l’enrichissement personnel de certains de ses dirigeants, semble réduite aux records obtenus et à la valorisation du patriotisme, chaque nation participante mesurant sa valeur au nombre de médailles décrochées !

L’Éducation populaire nourrit une autre ambition en cultivant un autre registre : la solidarité. L’une de ses illustrations se manifeste sous la forme de la pédagogie de la coopération. Il ne s’agit plus alors de gagner sur l’adversaire, mais de faire équipe et cause commune pour avancer… ou de perdre ensemble, si l’équipe s’est mal organisée. Tout dépend alors de la qualité de l’entraide qui se déploie entre les joueurs. Par le dialogue et la négociation, il est possible de trouver ensemble la meilleure façon de jouer. La coopération crée dans le groupe une sécurité de base, une atmosphère de confiance où chacun peut apprendre à s’exprimer, à défendre son point de vue avec assurance et à participer selon ses moyens. Coopérer c’est « construire ensemble », démontrant ainsi que l’action collective n’est pas la simple addition des actions individuelles ! C’est par une posture proactive que l’on pourra faire reculer la prophétie de Thomas Hobbes enfermant l’espèce humaine dans la vision : « homme est un loup pour l’homme ».

Pouvoir d’agir ou consommation

S’il est bien un concept anglo-saxon très à la mode depuis les années 1970, c’est celui d’empowerment (traduit pas nos amis québécois allergiques aux anglicismes en « pouvoir d’agir »). Certes, cette notion a été détournée par un néolibéralisme le traduisant par une obligation de résultat au sein de publics rendus seuls responsables d’un éventuel échec, après avoir été sommés de « s’activer », en s’emparant des dispositifs mis à leur disposition. Au-delà de cet effet pervers subsiste une authentique démarche d’appropriation et de prise de pouvoir par les personnes concernées. La concrétisation la plus visible se manifeste dans ce passage de la simple consultation de la part des organisateurs à la co-décision, en passant par la co-élaboration. L’Éducation populaire doit-elle opérer une révolution copernicienne considérant l’usager comme l’expert et l’intervenant comme l’accoucheur de cette expertise ? L’usager est-il le mieux placé pour savoir ce qui est bien pour lui, et non le professionnel ? On retrouve encore là le réflexe très cartésien du « OU » évoqué précédemment. Préférons-lui cette unité des contraires d’une dialectique contenue dans le « co » de co-construction. Le public et l’intervenant possèdent chacun un savoir qui lui est propre : savoir expérientiel pour l’un, savoir professionnel pour l’autre. Et c’est bien la combinaison des deux, leur articulation et leur combinaison qui doivent être recherchées, sans souci de hiérarchisation ni de prévalence, chacun apportant sa spécificité et sa complémentarité.

Illustrer ce questionnement n’est guère compliqué. Il suffit pour cela de consulter les plaquettes de séjour de vacances en papier glacé proposées par les organismes ou leurs sites internet. Chaque famille est sollicitée par des programmations plus alléchantes les unes que les autres. Les offres rivalisent d’offres d’activités, clé en main, leur sophistication toujours plus pointue s’accompagnant de tarifs toujours plus onéreux. Manifestement, on vient là pour consommer. Je lance un défi : quel organisme osera le pari de ne rien proposer en affirmant que le groupe d’enfants concevra son séjour en collaboration avec l’équipe ? Que les compétences existantes de part et d’autre seront mises à profit pour élaborer un programme au plus près des choix à la fois individuels et collectifs ? Que chaque participant, qu’il soit vacancier ou encadrant, sera sollicité pour construire le séjour ? Mais c’est ce qu’on fait déjà, répondront certains lecteurs qui prévoient une journée de la semaine où rien n’est prévu à l’avance et tout se décide le jour même, avec la participation de toutes et de tous. Je fais le pari que ce type d’initiative n’est pas celle qui laissera le plus mauvais souvenir aux mômes !

Articuler l’individuel et le collectif, promouvoir le vivre ensemble en faisant reculer la lutte de tous contre tous et vivre comme acteur de sa vie et non dans la passivité, ce sont là des valeurs que l’Éducation populaire a toujours cultivées en phase avec la société de son temps. Il nous revient collectivement d’avoir à initier, promouvoir et amplifier le contenu qu’elle peut leur donner aujourd’hui.

La messe au pendu · Georges Brassens

À lire, son dernier ouvrage paru en 2023 : Voir la critique sur le site de Didier Dubasque.

- Jacques Trémintin a été assistant socio-éducatif dans un service départemental de l’Aide sociale à l’enfance entre 1992 et 2020. Il s’est fait connaître en écrivant notamment dans les colonnes de Lien Social de 1995 à 2023, a été contributeur au Journal du droit des jeunes de 1995 à 2017, pigiste dans le Journal de l’animation depuis 1999. Auteur de « Fragments de vie d’un référent ASE » publié aux éditions Érès, 2023. ↩︎

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.

Pour citer cet article :

Tribune libre #10 Comment écrire l’éducation populaire en 2024 ? Trois défis contemporains à relever, Jacques Trémintin. André Decamp, Regards sur le travail social, 20 mai 2024. https://andredecamp.fr/2024/05/20/tribune-libre-10-comment-ecrire-leducation-populaire-en-2024/

-

Tribune libre #2 Comment écrire le métier de Conseiller.ère d’Éducation Populaire et de Jeunesse en 2024 ?

Retrouver une dignité de corps, faire face à l’urgence du temps présent

Par Ronan David 1